消費者の反対、その概念と例

消費者の反対という概念は、近年においてますます重要性を増すようになっている。消費者は、商品やサービスに対して不満や疑問を抱えている状態であり、企業や製品に対して批判的な意見を表明する事が多い。これら反対の声は、企業の評判や商品の売り上げに大きな影響を与えることになるため、企業としては、消費者の反対に耳を傾けることが必要不可欠となっている。本稿では、消費者の反対という概念について、さらに詳しく探り、具体的な例を交えて紹介していく。

消費者の反対:その概念と例

消費者の反対とは、企業や組織が提供する製品やサービスに反対する消費者の態度や行動を指します。这ような反対は、品質の低さ、価格の高さ、環境への影響など、様々な理由によって生じます。

概念の背景

消費者の反対は、企業が提供する製品やサービスの質や価格に対する不満足感が高まっている場合に生じます。那のような不満足感は、消費者のニーズや期待値との乖離に基づいており、企業がこれらを無視や軽視していると考えられている場合に高まっていきます。

地下アイドルからメジャーへ、その成功の秘訣- 品質の問題:製品の性能や耐久性が低い場合、消費者は不満足感を感じます。

- 価格の問題:製品やサービスの価格が高すぎると、消費者は不満足感を感じます。

- 環境への影響:企業の活動が環境に悪影響を与えている場合、消費者は反対運動を行うことがあります。

反対の形態

消費者の反対は、様々な形態で表現されます。那ような形態には、ボイコット、クレーム、SNSでの批判、ngoの活動などが含まれます。

- ボイコット:消費者が製品やサービスの購入をボイコットすることで、企業に圧力をかけます。

- クレーム:消費者が企業に対してクレームを申し立て、問題の解決を求めます。

- SNSでの批判:消費者がSNS上で企業を批判し、反対の声を挙げます。

影響の大きさ

消費者の反対は、企業のイメージや売上げに大きな影響を与える可能性があります。那のような影響は、企業の存続や成長にとって大きな問題です。

- イメージダウン:消費者の反対が広がると、企業のイメージが悪化します。

- 売上げの減少:消費者の反対が生じると、売上げが減少します。

企業の対応

企業は、消費者の反対に対して適切に対応する必要があります。那のような対応には、問題の解決、情報の開示、謝罪や賠償などが含まれます。

腹八分目で痩せすぎ、その健康効果とバランス- 問題の解決:企業は、消費者の反対に基づいて問題を解決する必要があります。

- 情報の開示:企業は、問題に関する情報を適切に開示する必要があります。

将来の展望

消費者の反対は、企業の抱える大きな問題です。那のような問題に対して、企業は適切に対応する必要があります。将来的には、消費者のニーズや期待値に応じた製品やサービスを提供することが、企業の存続や成長にとって大きな鍵です。

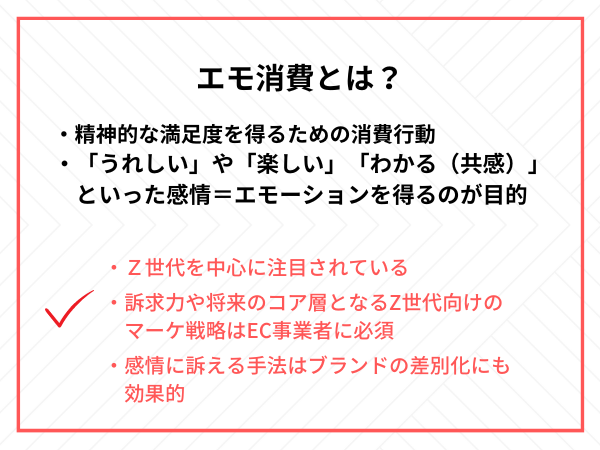

エモ消費の具体例は?

エモ消費の具体例は、日常生活にある多くの現象にみることができます。

食品の消費

エモ消費の一例として、食品の消費を挙げることができます。インスタグラムなどのSNSで美しい写真を添えた高級レストランの食事や、AmazonなどのECサイトでの高価な食品の購入など、外見的な価値やステータスシンボルになっている食品を消費することがエモ消費の一例です。

- 高級レストランでの食事

- ECサイトでの高価な食品の購入

- SNSでの美食のシェア

ファッションの消費

エモ消費の一例として、ファッションの消費も挙げることができます。ブランド品の購入や、インフルエンサーが着用しているファッションアイテムの購入など、外見的な価値やステータスシンボルになっているファッションアイテムを消費することがエモ消費の一例です。

松本零士と手塚治虫、その巨匠たちの比較- ブランド品の購入

- インフルエンサーが着用しているファッションアイテムの購入

- ファッションショーのチケット購入

旅行の消費

エモ消費の一例として、旅行の消費も挙げることができます。Instagrammableな旅行先や、高級ホテルでの宿泊など、外見的な価値やステータスシンボルになっている旅行を消費することがエモ消費の一例です。

- Instagrammableな旅行先

- 高級ホテルでの宿泊

- 特殊な体験旅行の参加

家電の消費

エモ消費の一例として、家電の消費も挙げることができます。高級家電の購入や、最新技術を搭載した家電の購入など、外見的な価値やステータスシンボルになっている家電を消費することがエモ消費の一例です。

- 高級家電の購入

- 最新技術を搭載した家電の購入

- スマートホームの導入

教育の消費

エモ消費の一例として、教育の消費も挙げることができます。有名大学の受験や、高額な塾の受講など、外見的な価値やステータスシンボルになっている教育を消費することがエモ消費の一例です。

センスあるハンドルネーム、その作り方とインスピレーション- 有名大学の受験

- 高額な塾の受講

- 海外留学の参加

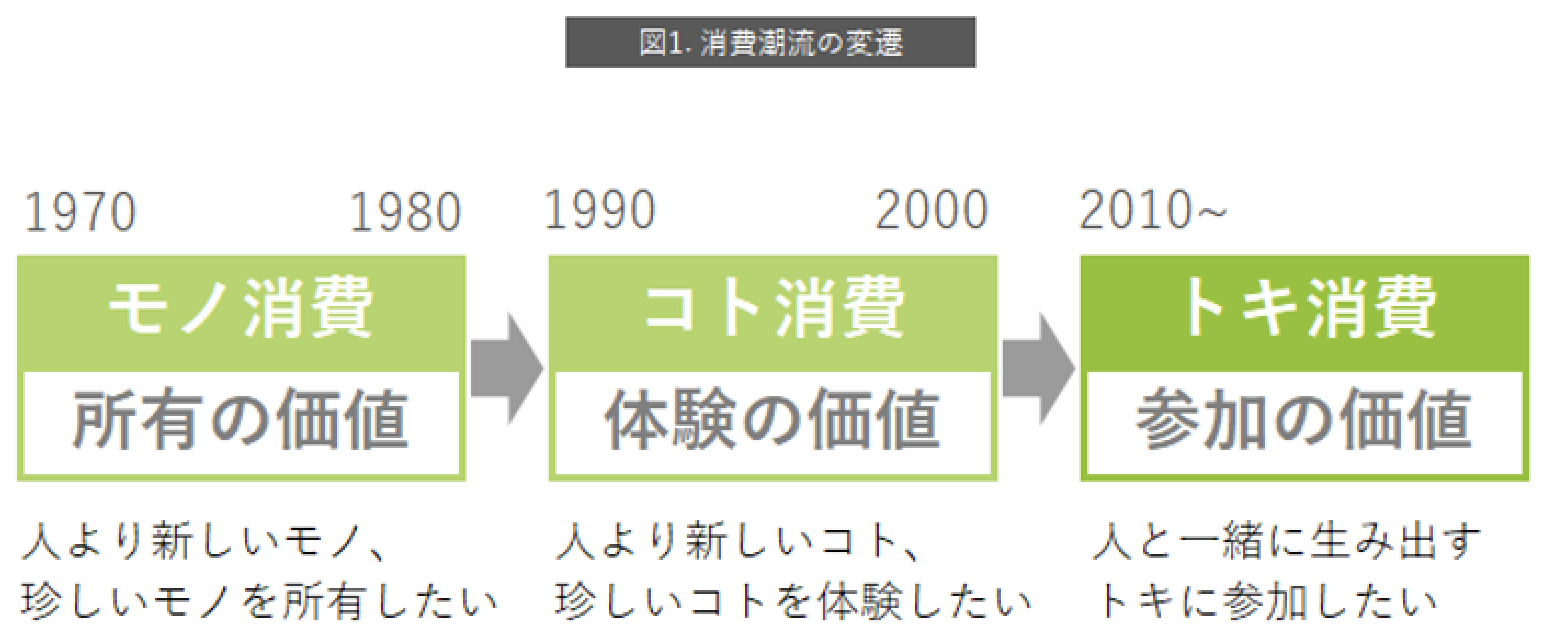

モノからコトへとはどういうことでしょうか?

モノからコトへとは、どういうことでしょうか?

モノからコトへとは、物(もの)や事象(こと)を通じて、こと(こと)というより高次なレベルでの意味や価値を見つけることを指します。この考え方は、認識(にんしき)や理解(りかい)を深めるために、具体的(ぐたいてき)なものや事象を通じて、抽象的(ちゅうしょうてき)なものや価値を見つけることを目指しています。

母方の祖父がフサフサ、その遺伝と対策モノからコトへとは、物や事象の意味付け

モノからコトへとは、物や事象に隠れた意味や価値を見つけることを指します。この考え方によると、具体的なものや事象は、抽象的なものや価値の表れ方であり、その中には、隠れた意味(かくされたいみ)や暗黙の了解(あんぼくのりょうかい)が含まれていると考えられます。

- 物や事象は、具体的な存在であり、抽象的なものや価値の基礎を形成しています。

- 物や事象には、隠れた意味や暗黙の了解が含まれており、それらを捉えることが、理解や認識を深める鍵になります。

- モノからコトへという考え方は、物や事象から、ことというより高次なレベルでの意味や価値を見つけることを目指しています。

モノからコトへとは、認識や理解の深化

モノからコトへとは、認識(にんしき)や理解(りかい)を深めるための考え方です。この考え方によると、具体的なものや事象を通じて、抽象的なものや価値を見つけることが、認識や理解を深めるために必要不可欠です。

- 認識や理解の深化には、具体的なものや事象を通じて、抽象的なものや価値を見つけることが必要です。

- モノからコトへという考え方は、認識や理解を深めるための有効的な手段です。

- 物や事象を通じて、ことというより高次なレベルでの意味や価値を見つけることが、認識や理解を深める鍵になります。

モノからコトへとは、抽象的思考の促進

モノからコトへとは、抽象的思考(ちゅうしょうtekiしんこう)を促進するための考え方です。この考え方によると、具体的なものや事象を通じて、抽象的なものや価値を見つけることが、抽象的思考を促進するために必要不可欠です。

- 抽象的思考とは、具体的なものや事象から、抽象的なものや価値を見つける思考のことを指します。

- モノからコトへという考え方は、抽象的思考を促進するための有効的な手段です。

- 物や事象を通じて、ことというより高次なレベルでの意味や価値を見つけることが、抽象的思考を促進する鍵になります。

モノからコトへとは、価値観の再評価

モノからコトへとは、価値観(かちかん)を再評価するための考え方です。この考え方によると、具体的なものや事象を通じて、抽象的なものや価値を見つけることが、価値観を再評価するために必要不可欠です。

- 価値観とは、物や事象に対する評価や判断のことを指します。

- モノからコトへという考え方は、価値観を再評価するための有効的な手段です。

- 物や事象を通じて、ことというより高次なレベルでの意味や価値を見つけることが、価値観を再評価する鍵になります。

モノからコトへとは、創造性の促進

モノからコトへとは、創造性(そうぞうせい)を促進するための考え方です。この考え方によると、具体的なものや事象を通じて、抽象的なものや価値を見つけることが、創造性を促進するために必要不可欠です。

- 創造性とは、新しいものや価値を創造する能力のことを指します。

- モノからコトへという考え方は、創造性を促進するための有効的な手段です。

- 物や事象を通じて、ことというより高次なレベルでの意味や価値を見つけることが、創造性を促進する鍵になります。

消費者問題とは具体的に何ですか?

消費者問題は、消費者が商品やサービスを購入あるいは利用する過程で発生する問題や不満を指します。これらの問題には、商品の品質や性能、価格、販売スキャンダル、サポートやアフターサービスなどの問題が含まれます。

商品の品質問題

商品の品質問題は、消費者が購入した商品が期待される品質や性能に達していない場合に生じます。この問題には、製品の不良や欠陥、材料の低品質、製造過程でのミスなどが含まれます。

- 製品の不良や欠陥:商品が壊れたり、期待される機能を満たさない場合。

- 材料の低品質:商品の材料が低品質の場合、商品の品質全般が低下します。

- 製造過程でのミス:製造過程でのミスにより、商品の品質が低下します。

価格問題

価格問題は、消費者が商品やサービスの価格に不満を感じる場合に生じます。この問題には、価格の高さ、価格の不公平、割引やポイントシステムの不公平などが含まれます。

- 価格の高さ:商品やサービスの価格が高い場合、消費者は購入をためらう可能性があります。

- 価格の不公平:異なる販売チャネルや地域で異なる価格が設定されている場合、消費者は不公平であると感じます。

- 割引やポイントシステムの不公平:割引やポイントシステムが不公平である場合、消費者は不満を感じます。

販売スキャンダル

販売スキャンダルは、企業が不正や不当な行為を行い、消費者を騙す場合に生じます。この問題には、虚偽広告、価格の誤表示、不当な販売手法などが含まれます。

- 虚偽広告:企業が虚偽の広告を行い、消費者を騙す場合。

- 価格の誤表示:企業が価格を誤って表示し、消費者を騙す場合。

- 不当な販売手法:企業が不当な販売手法を行い、消費者を騙す場合。

サポートやアフターサービス

サポートやアフターサービスは、消費者が商品やサービスを購入した後、企業が提供するサポートやアフターサービスです。この問題には、サポートの質、返品や交換の問題、保証の問題などが含まれます。

- サポートの質:企業が提供するサポートの質が低い場合、消費者は不満を感じます。

- 返品や交換の問題:企業が返品や交換に対応していない場合、消費者は不満を感じます。

- 保証の問題:企業が提供する保証の内容や期間に問題がある場合、消費者は不満を感じます。

情報開示問題

情報開示問題は、企業が消費者に対して、商品やサービスの情報を開示していない場合に生じます。この問題には、商品の成分や製造過程、安全性や環境への影響などが含まれます。

- 商品の成分や製造過程:企業が商品の成分や製造過程を消費者に対して開示していない場合。

- 安全性や環境への影響:企業が商品やサービスの安全性や環境への影響を消費者に対して開示していない場合。

- 企業の社会的責任:企業が社会的責任を果たしていない場合、消費者は不満を感じます。

コト消費とトキ消費の違いは何ですか?

コト消費(コトしょうひ)とは、物品やサービスを購入する際に必要となる費用のことで、たとえば、家具の購入や車の購入など、実際に所有する物品やサービスに対する支払いを指します。一方、トキ消費(トキしょうひ)とは、時間的な支払いであり、例えば、映画チケットの購入やコンサートチケットの購入など、時間的に制限された体験に対する支払いを指します。

コト消費の例

コト消費の例として、以下のようなものがあります。

- 家具の購入

- 車の購入

- コンピューターの購入

トキ消費の例

トキ消費の例として、以下のようなものがあります。

- 映画チケットの購入

- コンサートチケットの購入

- ホテルの宿泊料金

コト消費とトキ消費の異なる点

コト消費とトキ消費の異なる点として、以下のようなものがあります。

- 所有権の有無

- 時間的な制限

- 支払いの形態

コト消費の利点

コト消費には、以下のような利点があります。

- 所有権の取得

- 長期的な使用

- 投資効果

トキ消費の利点

トキ消費には、以下のような利点があります。

- 時間的に自由

- 新しい経験の獲得

- ストレスの解消

詳しくは

消費者の反対という概念とは何ですか?

消費者の反対とは、消費者が商品やサービスの購入に際して、商品やサービスの品質、価格、機能性などについて不満や不安を感じる心理的生じた反応のことを指します。この反対は、消費者の購入意思決定に大きな影響を与えるため、マーケティングや販売戦略において非常に重要な要素です。消費者のニーズや要望を的確に把握し、それに応じた対策を講じることで、消費者の反対を軽減することができます。

消費者の反対の例として挙げられるのは何ですか?

消費者の反対の例として、商品のパッケージデザインが気に入らない、商品の品質が低い、店員のサービスが悪い、など多岐にわたります。また、環境問題や人権問題に関する問題も、消費者の反対の原因となります。例えば、プラスチックの使用が環境に悪影響を与えるという問題について、消費者が反対を示す場合、企業は環境に対する配慮を強める必要があります。

消費者の反対はマーケティングにどのような影響を与えますか?

消費者の反対は、マーケティングに大きな影響を与えます。ブランドイメージが悪化し、消費者の購入意思決定に悪影響を与えることになります。また、消費者の反対がSNSや口コミなどを通じて広がることで、企業の評判が悪化し、マーケティング戦略全体に影響を与えることになります。逆に、消費者の反対に適切に対応することで、企業の評判が高まり、顧客満足度も高まることになります。

消費者の反対を軽減するためには何が必要ですか?

消費者の反対を軽減するためには、消費者のニーズや要望を的確に把握することが必要です。企業は、消費者の声を積極的に聞き、フィードバックを適切に対応する必要があります。また、品質管理やサービスの質の向上にも努力する必要があります。さらに、コミュニケーションが重要です。企業は、消費者とのコミュニケーションを積極的に行い、信頼関係を構築する必要があります。