「宮」のつく苗字、その由来と分布

宮という漢字は日本の苗字に非常に多いです。その中でも「宮」のつく苗字は特に多くの人々が持っています。その由来や分布について詳しく調べたところ、非常に面白い事実がいくつか発見できました。宮のつく苗字を持つ人々はどこに多いのか、またその苗字が生まれた理由は何ですか。この記事では、「宮」のつく苗字の由来や分布を紹介し、その魅力を探ります。

「宮」のつく苗字、その由来と分布

「宮」のつく苗字は、日本の苗字の中で非常に多いものの一つです。その由来や分布について、以下のように説明します。

宮の由来

宮の由来は、古代日本の宮廷や神社との関連にあります。宮とは、神社や宮廷の付属施設であり、神官や宮廷の人間が住んでいました。彼らが姓に宮を冠するようになり、宮のつく苗字が生まれました。

1規定塩酸の作り方、その手順と注意点宮のつく苗字の分布

宮のつく苗字は、全国に分布していますが、特に京都府や奈良県、静岡県などの地域に多い傾向にあります。これは、古代日本の宮廷や神社が集中していた地域であり、宮のつく苗字が生まれた地域だからです。

宮のつく苗字の例

宮のつく苗字の例として、以下のような苗字があります。

- 宮崎(みやざき)

- 宮本(みやもと)

- 宮脇(みやわき)

- 宮下(みやした)

- 宮田(みやた)

宮のつく苗字の特徴

宮のつく苗字には、以下のような特徴があります。

消費者の反対、その概念と例- 宮の字が姓の頭文字となる場合が多い

- 宮のつく苗字は、古代日本の宮廷や神社との関連がある

- 宮のつく苗字は、全国に分布しているが、特に京都府や奈良県、静岡県などの地域に多い

宮のつく苗字の歴史

宮のつく苗字の歴史は、古代日本の宮廷や神社の歴史と深く関わっています。宮廷や神社の成立以来、宮のつく苗字が生まれ、発展してきたのです。

日本でもっとも珍しい苗字は何ですか?

日本では、苗字の分布が非常に偏っており、佐藤や鈴木などの超常的な苗字が多く見られます。一方で、非常に珍しい苗字も存在し、こちらを探すことができます。

珍しい苗字の分布

日本の苗字の分布は、東日本と西日本で異なります。東日本では、江戸時代以来の苗字が多いのに対し、西日本では、戦国時代以前の苗字が多いと言えます。珍しい苗字は、西日本に多いと言えます。

珍しい苗字の例

以下は、日本でもっとも珍しい苗字の例です。

腹八分目で痩せすぎ、その健康効果とバランス- 鷹見 – この苗字は、全国でわずか35戸しかないと言われています。

- 鶴ヶ谷 – この苗字は、全国でわずか20戸しかないと言われています。

- 秋多 – この苗字は、全国でわずか15戸しかないと言われています。

珍しい苗字の由来

珍しい苗字の由来は、地名や家紋などにあります。例えば、鷹見という苗字は、鷹見山という地名に由来すると考えられます。

珍しい苗字を持つ著名人

珍しい苗字を持つ著名人は、鶴ヶ谷憲次郎という政治家が挙げられます。他に、秋多信雄という芸術家も珍しい苗字を持っています。

珍しい苗字の将来

珍しい苗字は、消滅の危機にあります。日本の苗字の分布は、都会化や高齢化の影響を受けており、珍しい苗字も減少の一途を辿っています。

大字を書くか書かないか、その理由と使い分け苗字人口最下位は何ですか?

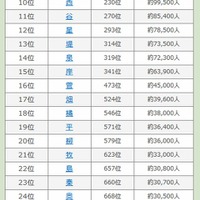

日本の苗字人口は、総務省統計局の調査によると、2020年現在、約123万の苗字が存在しています。ただし、人口の分布は極端に偏っており、上位10位の苗字が約50%の人口を占めているのに対し、下位10位の苗字はわずか0.2%程度の人口しか占めていません。

苗字人口トップ10

佐藤、鈴木、高橋、田中、伊藤、渡辺、中村、山本、加藤、松本という苗字が上位10位に入っています。これらの苗字は、人口の約50%を占めているため、非常に一般的な苗字です。

松本零士と手塚治虫、その巨匠たちの比較苗字人口ボトム10

一方、下位10位の苗字には、阿蘇、五十嵐、早川、黒田、小畑、小林、小松、小宮、小室、小柳という苗字が含まれています。これらの苗字は、人口のわずか0.2%程度を占めているため、非常に稀な苗字です。

苗字の分布の偏り

苗字の分布は、地域によっても大きく偏っています。例えば、北海道では、佐藤や田中という苗字が多く、京都府では、藤井や西村という苗字が多くなっています。

苗字の歴史的背景

苗字の歴史的背景も、分布の偏りに影響を与えています。例えば、武家の苗字は、江戸時代以前から存在していたため、多くの人口を占めているのに対し、庶民の苗字は、江戸時代以降に成立したため、少ない人口を占めていると考えられます。

苗字の将来的な影響

苗字の分布の偏りは、将来的には、少子化や高齢化という問題にも影響を与えるおそれがあります。例えば、上位10位の苗字を持つ家系では、少子化の影響をより受けるおそれがあり、人口の減少を招くおそれがあります。

全国で苗字の一位は何ですか?

全国で苗字の一位は、佐藤です。

歴史的背景

佐藤が全国で最も多い苗字になった理由として、歴史的に見ると、平安時代から鎌倉時代にかけて、佐藤氏が朝廷や武家に多く出世したため、苗字として広まったと考えられます。さらに、江戸時代には、佐藤氏が多くの藩で使用されていたため、全国的に普及したと考えられます。

分布

佐藤の分布を見ると、東北地方、関東地方、東海地方に多いことがわかります。

- 宮城県では、佐藤が約12.4%の人口に占めている。

- 福島県では、約11.3%の人口に占めている。

- 栃木県では、約10.6%の人口に占めている。

由来

佐藤の由来については、藤原氏の流れを汲むと考えられます。藤原氏は、平安時代に最も栄えた氏族で、多くの支流を生み出しています。

- 藤原氏は、奈良時代に興った氏族です。

- 藤原氏は、平安時代に最も栄えた氏族です。

- 佐藤氏は、藤原氏の支流の一つです。

その他の苗字

全国で二位、三位の苗字は、鈴木と高橋です。

- 鈴木は、約4.4%の人口に占めている。

- 高橋は、約4.2%の人口に占めている。

- その他の苗字も、地域によって分布が異なります。

苗字の分布の将来

苗字の分布は、将来的には、結婚や移住などの要因によって変化していくと考えられます。

- 結婚による苗字の変更が増えるため、苗字の分布が変わる。

- 移住による苗字の分布の変化も予想されます。

- 苗字の分布は、将来的には、より多様化していくと考えられます。

苗字の原は全国何位ですか?

苗字の原は、全国的に見ると、約100万程度の苗字が存在します。ただし、これらの苗字の多くは、地方によって分布が異なり、全国的な分布率は低いままです。苗字の原の分布率は、東北地方と九州地方が高く、関東地方と関西地方が低い傾向にあります。

苗字の原の分布状況

苗字の原の分布状況は、地方によって異なります。以下は、主要な苗字の原の分布状況です。

- 東北地方:約25%の苗字がこの地方に分布しています。

- 九州地方:約20%の苗字がこの地方に分布しています。

- 北海道:約15%の苗字がこの地方に分布しています。

- 中部地方:約10%の苗字がこの地方に分布しています。

- 関東地方:約5%の苗字がこの地方に分布しています。

苗字の原の起源

苗字の原の起源については、古代日本の社会階層や職業に由来するものが多くあります。以下は、苗字の原の起源の例です。

- 武家:武家の苗字は、武士や侍に由来するものが多くあります。

- 農家:農家の苗字は、農民や耕作者に由来するものが多くあります。

- 商家:商家の苗字は、商人や店主に由来するものが多くあります。

苗字の原の変遷

苗字の原は、時代によって変遷しています。以下は、苗字の原の変遷の例です。

- 江戸時代:苗字の原は、武家や商家が多くありました。

- 明治時代:苗字の原は、農家や職人が多くありました。

- 昭和時代:苗字の原は、都市化や工業化に伴い、商家や官僚が多くありました。

苗字の原の特徴

苗字の原には、特徴的なものがあります。以下は、苗字の原の特徴の例です。

- 一文字姓:一文字姓は、苗字の原に多い特徴です。

- 複姓:複姓は、苗字の原に少ない特徴です。

- 名字の使用:名字の使用は、苗字の原にあります。

苗字の原の研究

苗字の原の研究には、歴史的観点や社会学的観点から研究が進められています。以下は、苗字の原の研究の例です。

- 歴史的研究:苗字の原の歴史的研究では、古代日本の社会階層や職業を研究しています。

- 社会学的研究:苗字の原の社会学的研究では、苗字の原の分布状況や特徴を研究しています。

- 統計的研究:苗字の原の統計的研究では、苗字の原の数や分布率を研究しています。

詳しくは

「宮」のつく苗字はどのように読むのですか。

「宮」のつく苗字は、基本的に「みや」と読みますが、地域によっては「くう」と読む場合もあります。例えば、「宮崎」姓は九州地方では「くうざき」と呼ばれることが多い一方で、関東地方では「みやざき」と呼ばれることが多いです。また、苗字によっては「きゅう」と読む場合もあります。例えば、「宮原」姓は「きゅうはら」と呼ばれることが多いです。

「宮」のつく苗字の由来はどこにあるのですか。

「宮」のつく苗字の由来は、古代日本の宮廷や神社との関係にあります。例えば、「宮崎」姓は、平安時代に宮廷に仕えた者が名字としてつけられたと考えられます。また、神社や仏寺に関する苗字もあります。例えば、「宮寺」姓は、神社や仏寺に所属していた者が名字としてつけられたと考えられます。

「宮」のつく苗字はどの地域で多く見られるのですか。

「宮」のつく苗字は、主に西日本、特に九州地方や中国地方で多く見られます。九州地方では、「宮崎」姓や「宮原」姓が多く見られます。また、中国地方では、「宮寺」姓や「宮地」姓が多く見られます。これは、古代日本の宮廷や神社が西日本に集中していたため、苗字として「宮」がつく名前が多く生じたと考えられます。

「宮」のつく苗字を持つ有名人はいるのですか。

「宮」のつく苗字を持つ有名人は、多くあります。例えば、宮崎駿氏は、 Studio Ghibli の創設者として有名です。また、宮原顕氏は、プロ野球選手として有名です。他にも、宮寺智子氏は、女優として有名です。これらの人々は、「宮」のつく苗字を持つ人物として有名であり、苗字のイメージアップに貢献しています。