「さぬきの宮塚」、この地名の知られざる歴史

「さぬきの宮塚」、この地名の由来は、あまり知られていません。しかし、この地名には、興味深い歴史が隠されています。謎多き「宮塚」の由来をひも解いていきましょう。

「さぬきの宮塚」、その隠された歴史を探る

「さぬきの宮塚」の地名の由来

「さぬきの宮塚」という地名は、その歴史と深く結びついています。この地名は、古くは「宮ノ塚」と呼ばれており、その由来は大きく二つに分けられます。

- 古墳の存在:この地には、古代に築かれた古墳が存在していたとされています。古墳は、古代の権力者や豪族の墓として造られたもので、この地域の重要な史跡の一つと考えられています。

- 神社の存在:宮ノ塚の地に、神社が存在していたという記録が残されています。神社は、古代の人々にとって重要な信仰の場所であり、その存在が地名に反映された可能性があります。

「さぬきの」の由来

「宮ノ塚」という地名に、「さぬきの」という接頭辞がついたのは、江戸時代以降のことです。これは、この地域が香川県(旧称:讃岐国)に属していたためです。

写真写りが悪い芸能人、その理由と解決策「さぬきの宮塚」と古代の政治

「さぬきの宮塚」は、古代において重要な政治の中心地であったと考えられています。この地には、古代の豪族が居住し、政治や経済の中心を担っていたと推測されます。

「さぬきの宮塚」と古代の文化

「さぬきの宮塚」には、古代の文化を伝える遺物や遺跡が数多く発見されています。

- 土器:この地からは、古代の生活様式を知る上で重要な土器が発見されています。土器の種類や形から、当時の文化や生活様式が推測されます。

- 石器:石器は、古代の人々が生活や狩猟に使用していた道具です。石器の種類や形状から、当時の技術や生活様式を知ることができます。

- 墓:墓からは、古代の人々の信仰や死生観に関する情報が得られます。墓の構造や埋葬方法から、当時の社会構造や階級制度を知ることもできます。

「さぬきの宮塚」と現代

現代においても、「さぬきの宮塚」は歴史的な重要性を持ち続けています。この地には、歴史を伝える史跡や博物館が存在し、多くの人が訪れています。また、地元住民は、歴史を継承し、未来へとつなぐため、様々な活動を続けています。

日本のタブーまとめ、知っておくべき社会の裏側讃岐の名前の由来は?

讃岐は、古代には「香島」と呼ばれていました。これは、香りのよい草木が多く生えていたことから、その土地につけられた名前です。その後、香島は「佐岐」と表記されるようになり、さらに「讃岐」へと変化していきました。

讃岐の名前の由来に関する説

讃岐の名前の由来については、いくつかの説があります。

「Take your time」の意味、ネイティブ英語に迫る- 「香島」の転訛説:香島が「佐岐」を経て「讃岐」になったという説です。これは、最も有力な説であり、多くの歴史資料で支持されています。

- 「佐伎」の転訛説:佐伎は「酒」を意味する言葉であり、讃岐が古来から酒造りが盛んだったことから、この説が生まれたと言われています。

- 「佐木」の転訛説:佐木は「木材」を意味する言葉であり、讃岐がかつて木材の産地だったことから、この説が生まれたと言われています。

- 「さぬき」の音韻変化説:讃岐の「さぬき」は、古代の言葉で「さぬき」と発音されていたという説です。これは、讃岐の地名が古代から存在していたことを示す説です。

讃岐の名前の由来に関する文献

讃岐の名前の由来に関する文献としては、古事記や日本書紀などが挙げられます。これらの文献には、讃岐が香島と呼ばれていたことが記されています。

讃岐の名前の由来に関する研究

讃岐の名前の由来に関する研究は、歴史学や考古学などの分野で行われています。これらの研究では、文献や遺跡などの資料を分析することで、讃岐の名前の由来を明らかにしようとしています。

讃岐の名前の由来に関する考察

讃岐の名前の由来は、様々な説があり、まだ完全に解明されていません。しかし、これらの説を総合的に考察することで、讃岐の歴史や文化を知る手がかりとなるでしょう。

トップギア神回、最高のエピソードを見逃すな!さぬき市はいつできたのですか?

さぬき市の歴史

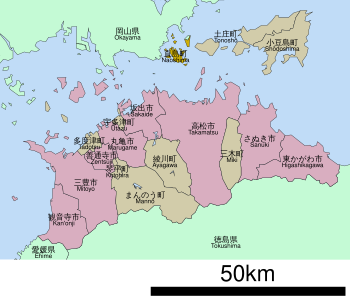

さぬき市は、香川県の中部に位置する市で、2002年4月1日に誕生しました。それ以前は、旧・三木町、旧・志度町、旧・寒川町、旧・大川町、旧・津田町の5つの町がそれぞれ独立していました。

さぬき市の誕生までの経緯

- 1990年代後半:香川県では、少子高齢化や人口減少などの問題に対応するため、市町村合併の動きが活発化しました。

- 1999年:香川県は、市町村合併の促進を目的とした「香川県市町村合併基本構想」を策定しました。

- 2000年:三木町、志度町、寒川町、大川町、津田町の5つの町は、合併に向けた協議を開始しました。

- 2001年:5つの町は、合併協定を締結しました。

- 2002年4月1日:5つの町が合併し、さぬき市が誕生しました。

さぬき市の合併の目的

さぬき市の合併は、以下の目的を達成するために実施されました。

将棋連盟の収入源、その裏側に迫る驚きの真実!- 人口減少と少子高齢化への対応:合併により行政サービスの効率化を図り、財政基盤を強化することで、人口減少と少子高齢化問題に対応することを目的としていました。

- 地域活性化:合併により、広域的な視点から地域活性化を図り、経済発展を目指しました。

- 都市機能の強化:合併により、都市機能を強化し、生活の質向上を目指しました。

さぬき市の合併後の変化

さぬき市の合併後、以下のような変化が見られました。

- 行政サービスの充実:合併により、行政サービスが充実し、住民の利便性が向上しました。

- 経済活性化:合併により、経済活動が活発化し、雇用創出につながりました。

- 地域の魅力向上:合併により、地域の魅力が向上し、観光客増加につながりました。

さぬき市の今後の展望

さぬき市は、合併後も、人口減少と少子高齢化問題、地域活性化、都市機能の強化など、様々な課題に取り組んでいます。今後も、住民の意見を反映しながら、持続可能な発展を目指していくことが重要です。

香川県の名前の由来は?

香川県の名前の由来

香川県の名前の由来は、古代の豪族「香川氏」にちなんでいます。香川氏は、現在の香川県を中心とした地域を支配していた豪族であり、その名前が後にこの地域全体を指すようになったとされています。

香川氏と香川県

香川氏は、古代の豪族であり、香川県は彼らの支配地域でした。香川氏の名前は、香川県全体を指すようになり、その名前は現代まで受け継がれています。

香川氏の起源

香川氏の起源は、はっきりとはわかっていません。しかし、古代の豪族であることから、地方の有力者として勢力を誇っていたと考えられています。彼らの活動は、香川県の歴史と文化に大きな影響を与えたと考えられています。

香川県名の変遷

香川県の名前は、歴史の中でいくつかの変遷を経てきました。平安時代には「香川郡」と呼ばれ、その後「香川郷」と呼ばれるようになりました。その後、明治時代に現在の「香川県」という名前になりました。

香川県名の意味

「香川」という名前の具体的な意味は、はっきりとはわかっていません。しかし、「香」は良い香りのことを指し、「川」は川を指すことから、香りの良い川のある地域を指す可能性が考えられています。

香川県の国名は?

香川県は日本に属しています。香川県は日本の四国地方に位置する県です。

香川県はどこにありますか?

香川県は日本の四国地方の南部に位置しています。瀬戸内海に面しており、温暖な気候で知られています。

香川県の人口は?

香川県の人口は約100万人です。県庁所在地は高松市です。

香川県は何が有名ですか?

香川県は、うどんが有名です。讃岐うどんと呼ばれるうどんは、香川県の名物料理です。また、栗林公園や金刀比羅宮などの観光スポットも有名です。

香川県の経済は?

香川県の経済は、製造業、サービス業、農業が中心です。特に、自動車部品製造や食品加工が盛んです。

詳しくは

「さぬきの宮塚」という地名は、一体どこから来たのでしょうか?

「さぬきの宮塚」という地名は、その歴史に深く根ざしています。「さぬき」は、香川県の古称であり、この地がかつて「さぬき国」と呼ばれていたことを示しています。一方、「宮塚」は、かつてこの地に存在した「宮塚古墳」に由来すると言われています。この古墳は、古代の豪族の墓と考えられており、その存在が地名に反映されていると考えられます。つまり、「さぬきの宮塚」という地名は、香川県に存在した古代の豪族の墓を指す言葉として生まれたと言えるでしょう。

「宮塚古墳」には、どのような歴史があるのでしょうか?

「宮塚古墳」は、古墳時代後期に築造されたと考えられています。その規模は大きく、前方後円墳という形式をとっています。古墳からは、多数の副葬品が出土しており、当時の豪族の権力と文化の高さを物語っています。特に、金銅製馬具や鏡といった豪華な品々は、注目すべき遺物です。これらの遺物から、この地に古代の政治・経済の中心地が存在していたことが伺えます。

「さぬきの宮塚」の地名は、現在も使われているのでしょうか?

「さぬきの宮塚」という地名は、現在でも香川県内で広く使われています。特に、高松市の宮塚町という地域は、この地名の由来となった「宮塚古墳」が位置する場所として知られています。また、「さぬきの宮塚」は、地元の人々にとって歴史と文化を象徴する地名として、親しみと敬意をもって受け継がれています。

「さぬきの宮塚」を訪れるには、どのようにすればよいのでしょうか?

「さぬきの宮塚」を訪れるには、高松市にある「宮塚古墳」へ向かうのがおすすめです。古墳は、高松市歴史資料館の敷地内に位置しており、誰でも自由に見学できます。資料館では、「宮塚古墳」に関する展示や古代の歴史に関する資料を閲覧することができます。また、周辺地域には、歴史的な建造物や史跡も多く点在しており、古代の歴史に思いを馳せながら散策を楽しむことができます。