日本は軍隊を持つべきか?その議論と未来

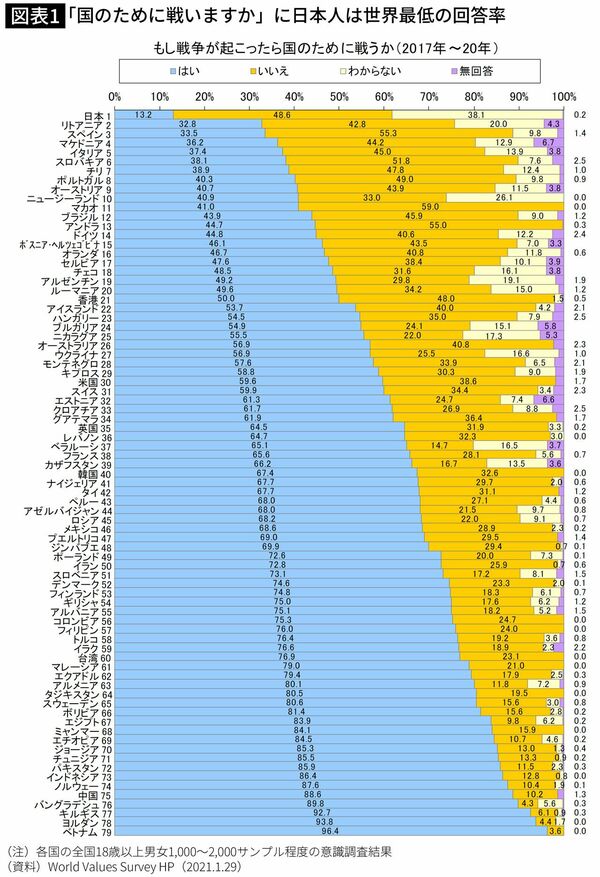

日本は軍隊を持つべきかという議論は、第二次世界大戦後の平和憲法の下で長らく続いてきた。日本の安全保障政策について、様々な立場や意見があり、軍隊の存在意義やその役割についても対立する見解が存在する。近年、周辺国の軍事力増強や国際社会における日本の役割の再評価など、情勢は一層複雑化している。在り来る日本の安全保障政策を巡り、軍隊を持つべきか否かという問いに答えるために、我々はこの議論を再び捉え直す必要がある。

日本の軍隊保有問題:議論と将来

日本は、第二次世界大戦後、憲法第9条の規定に基づいて軍隊を保有しないことを宣言しています。しかし、近年では、国際社会の安全保障環境の変化や、周辺国の軍事力の増強によって、軍隊の保有についての議論が再燃しています。本稿では、日本の軍隊保有問題について、歴史的背景、現在の状況、将来の展望などを検討します。

歴史的背景:日本の軍隊の廃止

日本は、第二次世界大戦敗戦後、GHQの占領下で軍隊を廃止しました。この決定は、戦争責任を追及し、軍国主義の回帰を防ぐことを目的としていました。日本国憲法第9条は、「日本国民は、平和を愛する精神に基づいて、国際協調の精神に従い、国際紛争を解決するための努力を払うことを宣言する」と規定しています。

副業が本業より稼ぐ、その成功例と方法現在の状況:日本の安全保障環境

現在の日本は、環太平洋地域における安保の中心的存在として、米国の同盟国としての役割を果たしています。しかし、周辺国の軍事力の増強や、北朝鮮の核・ミサイル開発など、安全保障環境は不安定化しています。これに対し、日本は、米国との同盟関係を強化し、自衛隊の整備を進めることを目指しています。

将来の展望:日本の軍隊のあり方

日本の軍隊のあり方について、将来の展望はいまだに不透明です。いくつかのシナリオが考えられます。

- 現在の自衛隊体制を維持する

- 軍隊の保有を認める憲法改正を行う

- 国際連合平和維持活動に参加し、国際社会での平和維持に貢献する

しかし、どのシナリオが実現するかは、国内の政治的議論や、国際社会の動向次第です。

自動改札機の仕組み、その技術と便利さ日本の軍隊保有のプロとコン

日本の軍隊保有について、プロとコンの両方の意見があります。

- プロ:安全保障の確保、国際社会での影響力の増強

- コン:軍国主義のリスク、費用の問題

この議論は、将来的に日本の軍隊のあり方を決定する上で重要な要素となります。

結論に向けた課題

日本の軍隊保有問題について、将来の展望は不透明です。この問題について、国内の政治的議論や、国際社会の動向を考慮し、将来の日本の安全保障環境を考えていく必要があります。日本の軍隊保有問題は、将来の日本の安全保障と国際社会での影響力に大きく関わるものです。

スタンドアローンコンプレックスの意味、その背景と応用日本国憲法 軍隊 何を持たない?

日本国憲法第9条には、戦争の放棄や陸海空軍の保持の禁止について規定しています。戦力の保持を否定するこの規定は、第二次世界大戦後の日本の平和主義政策の礎となっています。

発達障害の習い事、その迷惑を回避する方法日本国憲法第9条の背景

日本国憲法第9条の制定は、第二次世界大戦後の日本の占領期にあって、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が日本政府に対して、平和主義憲法の制定を要求したことに端を発します。当時、GHQは、日本の軍国主義を根絶するため、憲法に戦争の放棄や軍隊の保持の禁止を規定することを求めました。

戦力の保持の禁止

日本国憲法第9条第2項には、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と規定しています。この規定は、日本国が軍隊を保持しないことを明確に規定しています。

- 陸軍、海軍、空軍などの軍隊の保持を禁止

- 戦力としての軍隊の保持を否定

- 平和主義政策の実現を目指す

自衛隊の位置づけ

日本国憲法第9条の規定に対して、自衛隊の位置づけは、議論の的となっています。戦力の保持を否定する日本国憲法第9条に対して、自衛隊は、憲法上の位置づけとして、戦力の保持を否定する主張と、自衛のために必要な最小限度の戦力の保持を主張する考え方が存在します。

仕事が趣味の危険性、その対策とバランス- 自衛隊は、憲法上の位置づけとして、戦力の保持を否定

- 自衛のために必要な最小限度の戦力の保持を主張

- 憲法第9条の規定との整合性をめぐる議論

日本の安全保障政策

日本国憲法第9条の規定に対して、日本の安全保障政策は、独自の道を歩んでいます。集団的自衛権の行使や、国際連合平和維持活動(PKO)への参加など、憲法第9条の規定を超える安全保障政策が展開されています。

- 独自の安全保障政策の展開

- 集団的自衛権の行使

- PKOへの参加

憲法第9条の将来像

日本国憲法第9条の規定は、将来的な憲法改正の議論の的となっています。憲法改正による日本国憲法第9条の改正や、憲法の精神を尊重しながら、安全保障政策の見直しも検討されています。

- 憲法改正による第9条の改正

- 憲法の精神を尊重した安全保障政策の見直し

- 将来的な日本の安全保障政策の展開

軍隊は何のためにあるのか?

軍隊は、国家の安全保障と防衛のために存在します。軍隊の目的は、国家の主権と独立を守り、国民の生命と財産を保護することです。軍隊は、国内外での平和と秩序の維持に努め、国際社会での平和と協調の実現に寄与します。

軍隊の役割

軍隊の役割は、以下の通りです。

- 国家の安全保障:軍隊は、国家の安全保障を図り、国民の生命と財産を保護します。

- 防衛:軍隊は、国家の防衛を行い、外部からの脅威に対処します。

- 災害対応:軍隊は、自然災害や事故に対応し、被災者の救援を行います。

軍隊の使命

軍隊の使命は、以下の通りです。

- 平和の維持:軍隊は、国内外での平和と秩序の維持に努めます。

- 協力の実現:軍隊は、国際社会での平和と協調の実現に寄与します。

- 国民の信頼回復:軍隊は、国民の信頼回復に努めます。

軍隊の組織

軍隊の組織は、以下の通りです。

- 陸軍:陸軍は、陸上での戦闘を行います。

- 海軍:海軍は、海上での戦闘を行います。

- 空軍:空軍は、空中での戦闘を行います。

軍隊の装備

軍隊の装備は、以下の通りです。

- 兵器:軍隊は、小銃、戦車、戦闘機などを装備しています。

- 通信機器:軍隊は、無線機、衛星通信機などを装備しています。

- 輸送機器:軍隊は、戦車、装甲車、輸送機などを装備しています。

軍隊の将来

軍隊の将来は、以下の通りです。

- 技術の進歩:軍隊は、技術の進歩に伴い、新しい装備や戦術を開発します。

- 国際協力:軍隊は、国際社会での協力体制を強化します。

- 人的資源の育成:軍隊は、人的資源の育成に努めます。

日本は軍隊を持っていますか?

日本は公式には軍隊を持っていませんが、自衛隊という名称の組織があり、自衛のための軍事力を持っています。自衛隊は日本の安全保障策の一環として、国民の生命、自由、幸福を守るために活動しています。

日本の軍事政策

日本の軍事政策は、憲法第9条に基づいて、戦力の不使用を原則としています。このため、軍隊の存在を否定しており、自衛隊という名称を使用しています。しかし、自衛隊は実質的に軍隊の役割を果たしており、国際社会においても軍隊として認識されています。

自衛隊の歴史

自衛隊は、1954年に創設されました。当初は警察予備隊という名称で、警察力の増強を目指していましたが、1955年に自衛隊法が制定され、現在の名称となった。自衛隊は、連合国軍占領下での日本の安全保障を目的として創設されました。

自衛隊の組織

自衛隊は、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の三つの組織から構成されています。

- 陸上自衛隊:陸軍に相当し、地上での防衛を担当。

- 海上自衛隊:海軍に相当し、海上での防衛を担当。

- 航空自衛隊:空軍に相当し、航空での防衛を担当。

また、自衛隊には、統合幕僚監部という最高指揮官が存在し、自衛隊全体を指揮しています。

自衛隊の任務

自衛隊の任務は、防衛、救援、peacekeepingの三つです。

- 防衛:日本国の領土、領海、領空を防衛。

- 救援:自然災害や人道危機に対する救援活動。

- peacekeeping:国際連合平和維持活動への参加。

日本の安全保障戦略

日本の安全保障戦略は、独自の安全保障戦略を目指しています。このため、自衛隊は、米国との同盟、ASEANとの協力、国際連合平和維持活動など、多方面での協力関係を構築しています。

戦争ができない国は?

戦争ができない国は、_COSTA RICA_です。 COSTA RICAは、1948年に軍隊を廃止し、以来、平和国家を目指しています。

戦争ができない国の背景

COSTA RICAの平和志向の背景には、歴史的経緯があります。

- 1948年の軍隊廃止は、政治的・社会的混乱期にあたってのもので、軍隊の存在が政治的干渉を招くおそれがあると判断したためです。

- また、COSTA RICAは、隣国との国境紛争を回避するため、軍隊を廃止することで、平和的な関係を構築しようとしたと考えられます。

- さらに、COSTA RICAは、国際連合憲章に基づいて、平和的な international relations を目指しています。

戦争ができない国の特徴

COSTA RICAは、戦争ができない国として、以下のような特徴があります。

- 平和志向:COSTA RICAは、平和志向を国是として、軍隊を廃止しています。

- 自然保護:COSTA RICAは、28%の国土を自然保護区域に指定し、環境保護に力を入れています。

- 高く評価される政治的安定:COSTA RICAは、政治的安定を高く評価されており、民主主義のモデルケースとして世界的に知られています。

戦争ができない国の影響

COSTA RICAの戦争ができない国としての影響は、以下のようなものがあります。

- 国際連合の平和活動:COSTA RICAは、国際連合の平和活動に積極的に参加し、平和維持活動に貢献しています。

- 地域の平和:COSTA RICAは、中央アメリカ地域の平和を維持するために、地域的な平和構築活動に参加しています。

- 世界の平和:COSTA RICAは、世界の平和を目指し、軍縮や軍備管理など、平和的な international relations を目指しています。

戦争ができない国の将来

COSTA RICAの戦争ができない国としての将来は、以下のようなものがあります。

- 平和国家のモデル:COSTA RICAは、平和国家のモデルケースとして、世界的に知られています。

- 環境保護のリーダー:COSTA RICAは、環境保護のリーダーとして、国際社会に貢献しています。

- 国際社会での平和の推進:COSTA RICAは、国際社会での平和の推進に積極的に参加し、世界の平和を目指しています。

戦争ができない国の評価

COSTA RICAの戦争ができない国としての評価は、以下のようなものがあります。

- 高く評価される平和志向:COSTA RICAは、高く評価される平和志向を持っています。

- 環境保護の功績:COSTA RICAは、環境保護の功績を認められています。

- 国際社会での評価:COSTA RICAは、国際社会での評価が高く、世界の平和を目指しています。

詳しくは

日本は軍隊を持つべきか、その必要性は何か?

日本は、現在、自衛隊を保有しているが、軍隊を持つべきかどうかについては、意見が分かれている。もし日本が軍隊を持つとしたら、安全保障の面では利益があると考えられる。軍隊を持つことで、国家の安全を守ることができ、周辺国の脅威に対処することができるからである。また、軍隊を持つことで、国際社会での影響力も高まることになる。日本が軍隊を持つことで、国際協力も容易になり、平和的な解決を目指すことができる。

軍隊を持つことで、平和が脅かされるのではないか?

軍隊を持つことで、平和が脅かされるという考え方もある。軍隊を持つことで、軍拡競争が起こり、軍国主義の方向に向かうおそれがあるからである。また、軍隊を持つことで、武力紛争のリスクも高まることになる。日本が軍隊を持つことで、アジア諸国との関係が悪化し、地域の緊張を高めるおそれがある。しかし、軍隊を持つことで、平和的な目的で使用されることを期待することもできる。日本が軍隊を持つことで、平和維持活動や人道支援に貢献することができるのである。

日本が軍隊を持つべきかどうかは、憲法で規定されているのではないか?

日本が軍隊を持つべきかどうかは、日本国憲法で規定されている。日本国憲法第9条では、戦力の不保持を規定している。日本国憲法第9条第1項では、「日本国民は、正義と秩序を基盤とする国際平和を誠実に望み、国権の発動たる戦争と、これに liênquanする武力の行使は、国の威厳と独立を維持するためではなく、平和と正義を Zielとする国際協力のためにのみ、これを行う」と規定している。日本が軍隊を持つことで、憲法第9条に反するおそれがあるため、憲法改正が必要になるおそれがある。

軍隊を持つことで、経済的な影響は何があるか?

軍隊を持つことで、経済的な影響もある。軍隊を持つことで、防衛費が増加するおそれがある。防衛費が増加することで、国家予算に影響が出るおそれがある。また、軍隊を持つことで、人材や設備の投資も必要になるおそれがある。軍隊を持つことで、経済的負担が増加するおそれがある。ただし、軍隊を持つことで、経済的な利益もある。軍隊を持つことで、防衛産業が発達し、雇用も増加するおそれがある。日本が軍隊を持つことで、経済的な影響を考慮する必要がある。