寝たきり老人の生きる意味、その実情と家族のサポート

寝たきりとなった高齢者が、限られた身体機能の中で、生きがいを見出し充実した日々を送るためには、本人を取り巻く周囲の理解とサポートが不可欠だ。しかし、寝たきりの高齢者の実情と家族が担うサポート内容については、まだまだ知られていないことが多い。本稿では、こうした実情を明らかにし、高齢者と家族がいかに「生きる意味」を見出すことができるかについて考えていきたい。

寝たきり老人の生きる意味と家族のサポート

寝たきり老人の現状

寝たきりとは、寝返りをうつことや体位を変えることが困難な状態を指します。高齢化社会が進む日本において、寝たきりの高齢者は増加傾向にあり、その数は2025年には約700万人と推計されています。寝たきりになる原因は様々ですが、脳卒中、骨折、認知症、神経疾患などが挙げられます。

寝たきり老人の生活の困難さ

寝たきりの高齢者は、日常生活のほとんどを寝たまま過ごすため、身体的にも精神的にも多くの困難に直面します。

社会不適合者は甘え?その実態と対処法寝たきり老人の生活の困難さ

- 身体的な不自由さ:寝返りをうつ、起き上がる、トイレに行く、入浴するなど、基本的な動作が困難になります。

- 精神的なストレス:寝たきり状態が続くと、孤独感、無力感、抑うつ状態に陥りやすくなります。

- 生活の制限:外出や趣味を楽しむなど、以前のように自由に生活することが難しくなります。

- 経済的な負担:介護が必要となるため、介護費用や医療費が嵩みます。

寝たきり老人の生きる意味

寝たきりになっても、生きる意味は失われていません。

寝たきり老人の生きる意味

- 家族との絆:家族との時間を大切に過ごし、愛情を分かち合うことができます。

- 自分らしさ:好きな音楽を聴いたり、本を読んだり、趣味を楽しむなど、自分らしい時間を過ごすことができます。

- 社会との繋がり:ボランティア活動に参加したり、地域の人々との交流を楽しむなど、社会との繋がりを持つことができます。

- 自己肯定感:小さなことでも、自分でできることを探すことで、自己肯定感を高めることができます。

家族のサポート

寝たきり老人の家族は、介護や精神的なサポートなど、様々な役割を担います。

家族のサポート

- 介護:食事、排泄、着替えなど、日常生活の介助を行います。

- 精神的なサポート:寄り添い、話を聞いてあげ、励まします。

- 環境整備:寝たきり状態に適した住環境を整えます。

- 情報収集:介護サービスや福祉制度に関する情報を集め、適切なサポートを受けられるようにします。

社会のサポート

寝たきり老人の家族は、介護の負担軽減など、社会からのサポートも必要です。

栄養がない食べ物、そのリストと健康に役立つ知識社会のサポート

- 介護サービス:訪問介護、デイサービス、ショートステイなどの介護サービスを利用できます。

- 福祉制度:介護保険、障害年金などの福祉制度を利用できます。

- 地域包括支援センター:介護に関する相談や情報提供を受けられます。

「寝たきり老人」とはどういう意味ですか?

「寝たきり老人」は、寝たきり状態になった高齢者を指す言葉です。寝たきりとは、病気や怪我などによって、自分の力で起き上がったり、歩いたりすることができない状態を指します。寝たきり状態になると、日常生活のほとんどを寝たまま過ごすことになり、介護が必要となります。

「寝たきり老人」になる原因は?

「寝たきり老人」になる原因は様々ですが、主な原因としては以下のものが挙げられます。

- 脳卒中

- 骨折

- 認知症

- 心臓病

- 糖尿病

- 関節炎

- 癌

「寝たきり老人」の生活は?

「寝たきり老人」は、日常生活のほとんどを寝たまま過ごすため、介護が必要となります。介護の内容は、食事、排泄、着替え、入浴、移動など、生活のあらゆる場面に及びます。また、精神的なケアも重要です。

くしゃみ2回ばかり、その理由と対処法「寝たきり老人」の介護は大変?

「寝たきり老人」の介護は、肉体的にも精神的にも負担が大きいです。介護する人の体力や精神状態にも大きな影響を与えます。そのため、介護者の負担軽減のために、家族や地域社会の協力が不可欠です。

「寝たきり老人」を予防するには?

「寝たきり老人」になるのを予防するためには、健康的な生活習慣を心がけることが重要です。具体的には、バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙、適度な飲酒などです。また、定期的な健康診断を受けることも大切です。

寝たきり生活とはどういう生活ですか?

寝たきり生活とはどんな生活ですか?

寝たきり生活とは、病気や怪我などで寝たままの状態が続き、自分で起き上がったり、歩いたりすることが困難な生活を指します。日常生活のほとんどをベッドや車椅子の上で過ごすため、食事、トイレ、入浴など、すべての動作を他人の助けが必要とする場合がほとんどです。

寝たきりの原因

寝たきりになる原因は様々ですが、主なものとして以下のものがあります。

- 脳卒中:脳の血管が詰まったり破れたりすることで、身体麻痺や言語障害などの後遺症が残ることがあります。

- 脊髄損傷:交通事故や転落などによって脊髄が損傷すると、四肢麻痺や感覚障害が起こることがあります。

- 骨折:高齢者では、骨折によって寝たきりになるケースも少なくありません。

- 認知症:進行性の認知症では、身体機能が低下し、寝たきりになることがあります。

- 難病:筋ジストロフィーやALSなどの難病では、筋肉が徐々に衰え、寝たきりになることがあります。

寝たきりの生活の大変さ

寝たきり生活は、身体的な負担だけでなく、精神的な負担も大きいものです。

1キロは何歩?歩数と健康の関係を解明- 身体的な制限:寝たきりの状態では、自由に身体を動かせないため、筋力低下や関節拘縮などの身体的な問題が生じることがあります。

- 精神的なストレス:寝たきり生活は、孤独感や抑うつなどの精神的なストレスを引き起こす可能性があります。

- 生活の質の低下:寝たきり生活では、外出や趣味を楽しむ機会が減り、生活の質が低下することがあります。

寝たきりの生活を支える家族の負担

寝たきりの家族を介護する家族は、多くの肉体的と精神的な負担を抱えています。

- 介護の負担:寝たきりの家族の食事、排泄、入浴などの介護は、時間的にも体力的に大きな負担になります。

- 経済的負担:介護用品や医療費など、経済的な負担も大きくなることがあります。

- 精神的な負担:寝たきりの家族を介護することで、疲労やストレスを感じ、心身ともに疲弊してしまうことがあります。

寝たきり生活の改善

寝たきり生活は、適切なケアとサポートによって、生活の質を改善することができます。

- リハビリテーション:運動機能や日常生活動作の改善を目指したリハビリテーションを行うことで、寝たきりの状態から脱却できる可能性があります。

- 介護サービスの利用:訪問介護やデイサービスなどの介護サービスを利用することで、家族の負担を軽減することができます。

- 精神的なサポート:カウンセリングやグループセラピーなどの精神的なサポートを受けることで、孤独感や抑うつなどの症状を改善することができます。

寝たきり患者が気をつけることは何ですか?

寝たきり患者のための皮膚ケア

寝たきり患者は、長時間同じ体勢でいるため、皮膚への負担が大きくなります。褥瘡(じょくそう)と呼ばれる床ずれを防ぐために、定期的に体勢を変えることが大切です。また、清潔なシーツや衣服を着用すること、皮膚を乾燥させないよう保湿をすることも重要です。

- 体圧分散マットレスを使用することで、皮膚への負担を軽減できます。

- 定期的に体位変換を行うことで、同じ場所に圧力が加わるのを防ぎます。

- 皮膚の状態を定期的にチェックすることで、早期に褥瘡の兆候に気づき、適切な処置を行うことができます。

- 清潔なシーツや衣服を着用することで、細菌の繁殖を防ぎます。

- 皮膚を乾燥させないよう保湿をすることで、皮膚の抵抗力を高めます。

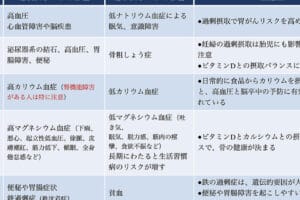

寝たきり患者のための栄養管理

寝たきり患者は、活動量が少なくなり、基礎代謝も低下するため、栄養不足になりやすいです。そのため、バランスの取れた食事を摂取することが重要です。また、水分補給も忘れずに行う必要があります。

- 高タンパク質、高カロリーの食事を心がけることで、筋肉量の維持やエネルギー供給を促します。

- ビタミンやミネラルが豊富な野菜や果物を摂取することで、体の機能を維持します。

- 食事が困難な場合は、栄養補助食品を利用することも有効です。

- 水分を十分に摂取することで、脱水症状を防ぎます。

- 食事の量や内容を定期的に見直すことで、栄養状態を維持します。

寝たきり患者のための排泄ケア

寝たきり患者は、排泄機能が低下しやすいです。そのため、適切な排泄ケアを行うことが重要です。排泄の習慣をつけること、排泄をスムーズに行うための環境を整えることなどが大切です。

- 排泄の時間を決めることで、排泄のリズムを整えます。

- トイレに誘導することで、排泄を促します。

- 排泄介助を適切に行うことで、排泄をスムーズに行うことができます。

- 清潔な排泄用具を使用することで、感染症のリスクを減らします。

- 排泄の状態を記録することで、排泄の状態を把握し、適切なケアを行うことができます。

寝たきり患者のための運動

寝たきり患者は、活動量が少なくなることで筋力低下や関節拘縮が起こりやすくなります。そのため、可能な範囲で運動を行うことが大切です。寝たままでもできる簡単な運動や、介助者と一緒にできる運動などがあります。

- 手足のストレッチを行うことで、筋肉の柔軟性を保ちます。

- 体幹を鍛える運動を行うことで、姿勢保持能力を高めます。

- 歩行訓練を行うことで、歩行能力の維持・回復を促します。

- 介助者と一緒にできる運動を行うことで、運動の楽しさを体験できます。

- 運動の強度や頻度を、患者さんの体力に合わせて調節することが重要です。

寝たきり患者のための精神的なケア

寝たきり患者は、身体的な不自由さだけでなく、精神的なストレスも抱えがちです。そのため、精神的なケアも大切です。コミュニケーションを積極的に取ること、気分転換を促すことなどが重要です。

- 患者さんと会話をすることで、気持ちを理解し、安心感を与えます。

- 患者さんの好きな音楽を聴いたり、一緒に歌ったりすることで、気分転換を促します。

- 家族や友人が訪問する機会を作ることで、社会とのつながりを維持します。

- 患者さんの希望を尊重することで、生活の質を高めます。

- 必要に応じて、精神科医に相談することで、専門的なサポートを受けることができます。

スウェーデンには寝たきり老人がいない理由は何ですか?

スウェーデンの高齢者の生活の質

スウェーデンは、世界で最も高い生活水準を誇る国の一つとして知られています。その福祉制度は、国民の健康と生活の質を重視しており、高齢者も例外ではありません。スウェーデン政府は、高齢者が健やかに老いることができるよう、多岐にわたるサポートを提供しています。その結果、スウェーデンでは、他の国に比べて、寝たきりの高齢者の割合が低いことが特徴です。

スウェーデンの福祉制度

スウェーデンの福祉制度は、国民の生活を包括的にサポートするシステムとして知られています。高齢者に対しては、医療費の負担軽減、介護サービスの提供、住居の確保など、様々な支援が行われています。具体的には、以下のようなサポートが挙げられます。

- 無料の医療サービス: 65歳以上の高齢者は、基本的な医療サービスを無料で受けることができます。これにより、高齢者は経済的な負担を感じることなく、必要な医療を受けられます。

- 介護サービス: 在宅介護、施設介護など、様々な介護サービスが提供されています。高齢者の状態に合わせて、適切な介護サービスが選択できます。

- 住居の確保: 高齢者向け住宅や、高齢者が安心して生活できるための住居環境整備が積極的に行われています。

高齢者の社会参加の促進

スウェーデンでは、高齢者の社会参加が積極的に促進されています。高齢者が地域社会に貢献し、社会の一員として活躍できるよう、様々な機会が提供されています。具体的には、以下のような取り組みが挙げられます。

- ボランティア活動: 高齢者は、地域社会でボランティア活動を行うことで、社会に貢献することができます。ボランティア活動は、高齢者自身の生活にもプラスの影響を与え、社会とのつながりを維持するのに役立ちます。

- 教育機会: 高齢者向けの教育プログラムが充実しており、高齢者は生涯学習を通して、新たな知識やスキルを身につけることができます。

- レクリエーション活動: 高齢者向けのレクリエーション活動が盛んで、高齢者は趣味や娯楽を楽しむことができます。これにより、高齢者は心身ともに健康的な生活を送ることができます。

高齢者の健康管理

スウェーデンでは、高齢者の健康管理が重視されています。定期的な健康チェックや予防医療の提供により、高齢者の健康状態を維持し、病気の早期発見・治療につなげています。具体的には、以下のような取り組みが挙げられます。

- 定期的な健康チェック: 高齢者は、定期的に健康チェックを受け、健康状態を把握することができます。これにより、病気の早期発見・治療が可能になります。

- 予防医療: 高齢者向けの予防医療プログラムが充実しており、高齢者は健康的な生活を送るためのサポートを受けることができます。

- 健康教育: 高齢者向けの健康教育プログラムが開催され、高齢者は健康に関する知識を学ぶことができます。

高齢者に対する社会的な意識

スウェーデンでは、高齢者に対する社会的な意識が高く、高齢者は社会の一員として尊重されています。高齢者に対する差別や偏見は少なく、高齢者が安心して生活できる環境が整っています。具体的には、以下のような社会的な意識が挙げられます。

- 高齢者への敬意: スウェーデンでは、高齢者は経験豊富な存在として尊敬され、社会の中で重要な役割を担っています。

- 高齢者のエンパワメント: 高齢者が自分の人生を主体的に選択し、社会に貢献できるよう、様々なサポートが提供されています。

- 世代間交流: 高齢者と若い世代が交流し、互いに学び合える機会が提供されています。

詳しくは

寝たきり老人の生きる意味、その実情と家族のサポートについて、どのような情報が得られますか?

このウェブサイトでは、寝たきり老人の生きる意味を探求し、その実情について深く掘り下げます。介護や医療、家族のサポートなど、様々な側面から詳細な情報提供を行います。寝たきり状態になったご本人や家族が抱える不安や疑問に答え、希望や勇気を与えることを目指しています。具体的には、寝たきり老人の生活の質を高めるための介護方法、心のケア、社会資源の活用方法、家族の役割などについて解説しています。また、介護疲れや介護者のストレスの軽減、地域社会におけるサポート体制についても触れ、寝たきり老人の尊厳ある生活を実現するための情報を提供します。

寝たきり老人は、どのような生活を送っているのでしょうか?

寝たきり老人の生活は、身体機能の低下により、日常生活のほとんどをベッドの上で過ごすことが一般的です。食事、排泄、入浴などの基本的な動作にも介助が必要となり、自立した生活を送ることが困難です。そのため、介護者のサポートが不可欠となります。しかし、介護は肉体的にも精神的にも負担が大きく、介護者自身も心身ともに疲弊してしまう場合があります。寝たきり老人の生活の質を維持するためには、適切な介護はもちろんのこと、心のケアも重要となります。家族や専門機関によるサポートを受けながら、本人が生きがいを感じられるような環境作りが求められます。

寝たきり老人の家族は、どのようなサポートができるのでしょうか?

寝たきり老人の家族は、介護の負担が大きく、精神的にも肉体的にも大変な状況に置かれます。しかし、家族は本人にとってかけがえのない存在であり、心の支えとなる重要な役割を担っています。家族ができるサポートとしては、食事や排泄などの身体的介護、精神的なケア、医療機関との連携などが挙げられます。また、介護者自身も心身ともに健康を保つことが重要です。地域社会の介護サービスを積極的に利用したり、介護者同士で情報交換したりすることで、負担を軽減し、心身ともに健康を維持することができます。

寝たきり老人は、どのような未来を生きることができるのでしょうか?

寝たきり状態になっても、生きがいを見つけることは可能です。家族や友人との交流、趣味や娯楽を楽しむこと、ボランティア活動など、本人が興味や関心を持つことができる活動を通して、人生の充実を感じることができます。また、地域社会のサポート体制を活用することで、社会参加の機会を増やし、人とのつながりを深めることもできます。寝たきり老人は、人生の終わりではなく、新たな章を始めることができるのです。家族や社会のサポートを受けながら、本人が希望を持ち、尊厳ある生活を送ることができるよう、共に歩むことが大切です。