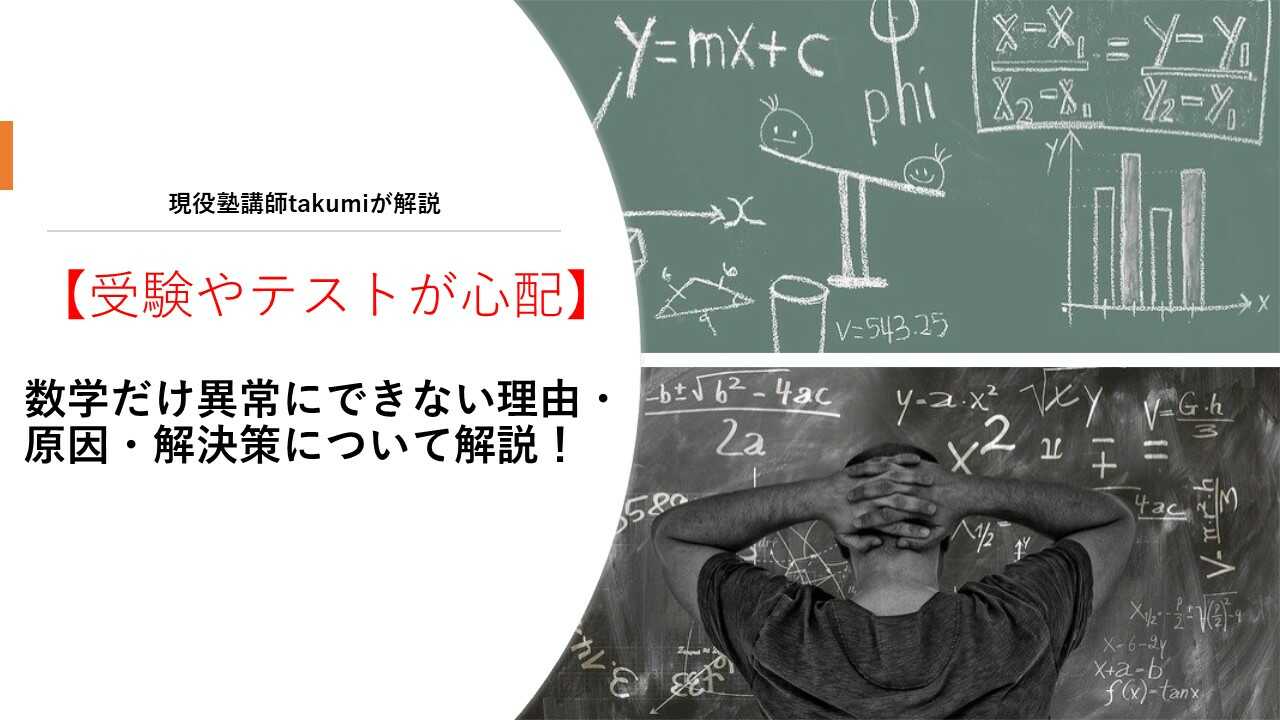

数学できない頭悪い?その原因と解決策

数学が苦手という人々は多いですね。数学の問題に立ち往生して、自信を失ってしまうこともあるでしょう。しかしその原因は、数学自体にあるのではなく、むしろ自分自身にあるのかもしれません。なぜなら、数学はただの道具に過ぎないからです。だからこそ、数学ができないという問題は、実は自分自身の思考や学習の仕方に問題があるということになります。本稿では、数学ができないという問題の原因と、その解決策についてみたいと思います。

数学できない頭悪い?その原因と解決策

数学が苦手な人々には、 various factorsが存在します。数学ができないと思ってしまう原因や、克服するための対策を探りましょう。

①数学嫌いの心理的要因

数学が苦手な人々には、数学嫌いの心理的要因が存在します。数学に対する恐れや不安感が、数学ができない元凶です。数学が苦手な人は、数学に対してネガティブイメージを持っており、それが数学を学ぶことを阻害しています。

②数学の基本概念が不足

数学ができない人の多くは、数学の基本概念が不足しています。数式の解釈や計算のしくみがわからないため、数学ができないと思ってしまう原因です。数学の基本概念を再度学習することで、数学ができないと思ってしまう問題を克服することができます。

③数学の学習方法が不適切

数学の学習方法が不適切な場合、数学ができないと思ってしまう原因になります。理解することなく暗記や練習不足が、数学ができない元凶です。数学の学習方法を変えることで、数学ができないと思ってしまう問題を克服することができます。

④数学の練習不足

数学の練習不足は、数学ができないと思ってしまう原因の一つです。練習の頻度や練習の質が不足しているため、数学ができないと思ってしまう問題を克服することができます。数学の練習を継続することで、数学ができないと思ってしまう問題を克服することができます。

⑤数学に対する支援体制の不足

数学に対する支援体制が不足している場合、数学ができないと思ってしまう原因になります。家庭教師の不足や学習サポートの不足が、数学ができない元凶です。数学に対する支援体制を整えることで、数学ができないと思ってしまう問題を克服することができます。

| 原因 | 対策 |

|---|---|

| 数学嫌いの心理的要因 | 数学に対するポジティブイメージを持つ |

| 数学の基本概念が不足 | 数学の基本概念を再度学習する |

| 数学の学習方法が不適切 | 数学の学習方法を変える |

| 数学の練習不足 | 数学の練習を継続する |

| 数学に対する支援体制の不足 | 数学に対する支援体制を整える |

数学だけできないのは障害ですか?

数学ができないということは、多くの場合、学習障害や発達障害的な要因によるものでないと言えます。むしろ、個々の学習スタイルや習慣、また教育環境的な要因が影響を及ぼす場合が多いでしょう。

数学の苦手な子の特徴

数学が苦手な子は、以下のような特徴が見られます。

- 計算の遅れ: 数学の問題を解く際に、計算が遅れてしまう。

- 概念の理解: 数学の概念を理解することができず、暗記に頼ってしまう。

- 問題の読み解け: 数学の問題を読み解くことができず、誤解を生じる。

数学の苦手な原因

数学が苦手な原因として、以下のような要因が考えられます。

- 教育方法: 教育方法が適切でなく、児童の学習ニーズに応じた指導が行われていない。

- 家庭環境: 家庭環境が不良で、児童の学習意欲を損なう。

- 個々の能力: 児童の学習能力が低く、数学を学ぶことが困難である。

数学の苦手を克服する方法

数学の苦手を克服するためには、以下のような方法が有効です。

- 個別指導: 児童の学習ニーズに応じた個別指導を行う。

- 演習問題: 数学の演習問題を多く取り組むことで、計算スピードを上げる。

- 学習計画: 児童の学習計画を作成し、目標を設定する。

数学の苦手な子のサポート

数学の苦手な子のサポートとして、以下のような方法が有効です。

- 特別支援教育: 特別支援教育を受けることで、児童の学習ニーズに応じた指導を受ける。

- 家庭でのサポート: 家庭でのサポートを行うことで、児童の学習意欲を高める。

- 学習相談: 学習相談を行うことで、児童の学習ストレスを軽減する。

数学の苦手な子は将来のキャリアに影響するか

数学の苦手な子は、将来のキャリアに影響する場合があります。

- 数学が必要な職業: 数学が必要な職業には就けない場合がある。

- キャリアアップ: キャリアアップに必要なスキルが不足する場合がある。

- 将来の学習: 将来の学習に必要な基礎が不足する場合がある。

苦手な数学を克服する方法は?

苦手な数学を克服する方法は、数学の基本概念を理解すること、実践を重ねること、自分自身の学習スタイルを調整すること、他人の助けを借りること、また、数学の苦手分野に特化した学習計画を立てることなど多岐にわたる。

数学の基本概念を理解する

数学の基本概念を理解することが、苦手な数学を克服するための第一歩となる。数式や公式を理解することで、数学の問題にアプローチすることができるようになる。

- 数学の基本概念を理解することで、数学の問題に自信を持つことができる。

- 数学の基本概念を理解することで、数学の問題を解くための基礎を固めることができる。

- 数学の基本概念を理解することで、数学の問題に取り組むことができる。

実践を重ねる

実践を重ねることは、苦手な数学を克服するための重要なステップとなる。練習問題を解くことで、数学の問題に対する自信を持つことができる。

- 実践を重ねることで、数学の問題に対する自信を持つことができる。

- 実践を重ねることで、数学の問題を解くためのスキルを身に付けられる。

- 実践を重ねることで、数学の問題に挑戦することができる。

自分自身の学習スタイルを調整する

自分自身の学習スタイルを調整することは、苦手な数学を克服するための効果的な方法となる。学習計画を立てることで、数学の問題に対するアプローチを最適化することができる。

- 自分自身の学習スタイルを調整することで、数学の問題に対するアプローチを最適化することができる。

- 自分自身の学習スタイルを調整することで、数学の問題を解くための時間を節約することができる。

- 自分自身の学習スタイルを調整することで、数学の問題に取り組むことができる。

他人の助けを借りる

他人の助けを借りることは、苦手な数学を克服するための有効的な方法となる。教師やチューターの助けを借りることで、数学の問題に対する理解を深めることができる。

- 他人の助けを借りることで、数学の問題に対する理解を深めることができる。

- 他人の助けを借りることで、数学の問題を解くためのヒントを得ることができる。

- 他人の助けを借りることで、数学の問題に取り組むことができる。

数学の苦手分野に特化した学習計画を立てる

数学の苦手分野に特化した学習計画を立てることは、苦手な数学を克服するための効果的な方法となる。弱点克服に特化した学習計画を立てることで、数学の問題に対する自信を持つことができる。

- 数学の苦手分野に特化した学習計画を立てることで、数学の問題に対する自信を持つことができる。

- 数学の苦手分野に特化した学習計画を立てることで、数学の問題を解くためのスキルを身に付けられる。

- 数学の苦手分野に特化した学習計画を立てることで、数学の問題に取り組むことができる。

数学が苦手な子の特徴は?

数学が苦手な子の特徴は、思考の遅れや計算の誤り、問題解決の困難など、多岐にわたる。特に、小学校高学年の子ども们では、数学の苦手さが顕著になることが多い。

思考の遅れ

数学が苦手な子は、思考の遅れがみられることが多く、問題を解くのに時間がかかる。特に、計算問題や論理的思考が必要な問題では、苦手さが顕著になる。

- 計算の誤り:計算の誤りが多く、答えが異なる場合がある。

- 問題解決の困難:問題を解くのに時間がかかり、答えが出ない場合がある。

- 思考の混乱:問題を解く際に、思考が混乱し、答えが出ない場合がある。

計算の誤り

数学が苦手な子は、計算の誤りが多くみられる。特に、桁の計算や割り算など、計算の基礎的な部分で誤りが生じる。

- 桁の計算の誤り:桁の計算で誤りが生じ、答えが異なる場合がある。

- 割り算の誤り:割り算で誤りが生じ、答えが異なる場合がある。

- 四則の誤り:四則(加減乗除)で誤りが生じ、答えが異なる場合がある。

問題解決の困難

数学が苦手な子は、問題を解くのに時間がかかり、答えが出ない場合がある。特に、問題の理解や解釈に苦手さがみられる。

- 問題の理解の困難:問題を理解するのに時間がかかり、答えが出ない場合がある。

- 問題の解釈の困難:問題を解釈するのに時間がかかり、答えが出ない場合がある。

- 問題のアプローチの困難:問題にアプローチするのに時間がかかり、答えが出ない場合がある。

思考の混乱

数学が苦手な子は、問題を解く際に、思考が混乱し、答えが出ない場合がある。特に、問題の複雑さや抽象性に苦手さがみられる。

- 問題の複雑さ:問題が複雑であるため、思考が混乱し、答えが出ない場合がある。

- 問題の抽象性:問題が抽象的であるため、思考が混乱し、答えが出ない場合がある。

- 問題の多岐性:問題が多岐であるため、思考が混乱し、答えが出ない場合がある。

対策の必要性

数学が苦手な子は、対策が必要である。特に、小学校高学年の子ども们では、数学の苦手さを克服するために対策が必要になる。

- 指導の必要性:数学の指導が必要である。

- 練習の必要性:数学の練習が必要である。

- 相談の必要性:数学の相談が必要である。

中学生が数学を嫌いな理由は何ですか?

数学は、理科系の科目であり、問題解決のために必要な論理的思考や計算スキルを身に付けさせることを目的としています。ただし、中学生が数学を嫌いな理由はいくつかあります。

理科系の科目に対する不安

中学生には、数学や理科系の科目の難しさに対する不安感が持っています。そのため、数学を学習することで、自信が持てないと感じたり、試験対策に不安を感じたりします。具体的には、以下のような理由が挙げられます。

- 数学の問題が理解できず、不安を感じる

- 試験対策に不安を感じ、数学の成績が悪いと感じる

- 理科系の科目の難しさに対する不安感が持っています

数学の抽象性

数学は、抽象的な概念や公式を扱います。このため、中学生にとっては、数学の内容がわかりにくく、混乱を感じる場合があります。具体的には、以下のような理由が挙げられます。

- 数学の公式や定理がわかりにくい

- 数学の問題が抽象的すぎて、実生活との接点が見つからない

- 数学の内容が複雑すぎて、混乱を感じる

数学の計算スキル

数学には、計算スキルが必要です。ただし、中学生には、計算スキルの不足や、計算ミスによるストレスがあります。具体的には、以下のような理由が挙げられます。

- 計算スキルが不足して、数学の問題を解けず

- 計算ミスによるストレスがあり、数学を嫌いになる

- 計算スキルが必要すぎて、数学が苦手になる

数学の教師との相性

数学の教師との相性が悪い場合、中学生は数学を嫌いになる場合があります。具体的には、以下のような理由が挙げられます。

- 数学の教師がわかりにくい説明をして、数学がわかりにくい

- 数学の教師が厳しく、数学に対するストレスを感じる

- 数学の教師との相性が悪く、数学を嫌いになる

数学の将来像

中学生には、数学の将来像に対する不安感が持っています。具体的には、以下のような理由が挙げられます。

- 数学の将来像が不明確で、不安を感じる

- 数学が将来のキャリアに必要ないと感じる

- 数学の将来像が暗いと感じ、数学を嫌いになる

詳しくは

数学ができないのは頭が悪いからですか?

数学ができないという問題に直面している人は多いと思います。そんな時、人々はしばしば「頭が悪いから数学ができない」という結論に達してしまうかもしれません。しかし、数学ができないという問題は、頭の良し悪し には関係なく、むしろ学習の方法やアプローチの問題かもしれません。例えば、数学の基本概念がわからない、練習不足、教師とのコミュニケーション不足など、さまざまな要因が絡み合って数学ができない状況を生み出している可能性があります。

数学の問題を解けないのは、記憶力がなっていないからですか?

数学の問題を解けないという問題に直面している人は、しばしば「記憶力がなっていないから数学ができない」という結論に達してしまうかもしれません。しかし、数学は記憶力ばかりではなく、論理的思考力や問題解決能力 も必要不可欠な要素です。数学の問題を解くためには、単に公式や数式を暗記するのではなく、問題の背景にある思考や理論を理解することが必要です。また、数学の問題を解くためには、実験や観察 を通じて、問題の解決策を探すことも大切です。

数学を学ぶための環境や条件は大切ですか?

数学を学ぶための環境や条件は、非常に大切です。学習環境 が整っていないと、数学を学ぶうえでの障害になる可能性があります。例えば、家庭での学習環境が整っていない、学校での数学の授業が不十分、教師とのコミュニケーションがうまくいかないなど、さまざまな要因が数学を学ぶうえでの障害になる可能性があります。また、学習のモチベーション も大切です。数学を学ぶうえでの目的や目標を明確にすることで、学習のモチベーションを高めることができます。

数学ができない問題を解決するための対策は何ですか?

数学ができない問題を解決するためには、個々の学習ニーズに合わせた対策 を講じる必要があります。例えば、数学の基本概念を学習するための個別の指導や、数学の問題を解くための実践的な指導、数学の学習についての相談やフィードバックなど、さまざまな対策を講じることができます。また、数学に関する心の壁を超える ことも大切です。数学ができないという問題に直面している人は、しばしば数学に対する恐れや不安に陥ることがありますが、そんな心の壁を超えることで、数学を学ぶうえでの自信を高めることができます。